定义:

a n a n 模运算 。注意:模运算的结果是从 0 到 n − 1

模运算就像普通的运算一样,它是可交换、可结合、可分配的。而且,对每一个中间结果进行模 m m m

( a + b ) m o d m = ( ( a m o d m ) + ( b m o d m ) ) m o d m ( a − b ) m o d m = ( ( a m o d m ) − ( b m o d m ) ) m o d m ( a × b ) m o d m = ( ( a m o d m ) × ( b m o d m ) ) m o d m ( a × ( b + c ) ) m o d m = ( ( a × b ) m o d m + ( a × c ) m o d m ) m o d m 这些性质对于密码学中的数学计算非常的重要,模运算可以将所有中间结果和最后结果限制在一个范围内。对于一个 k n 2 k

如:计算 a 8

( a × a × a × a × a × a × a × a ) m o d n 相反,应该进行三次比较小的乘法和三次比较小的模化简:

((a 2 2 2

这样就可以避免巨大的中间结果出现,这在实战中我们使用的是快速幂算法 。

print(2**1000000000000000000 % 24) print(pow(2,1000000000000000000,24)) 定义:

对正整数 n n n

记作:φ ( n )

例如:φ ( 8 ) = 4 , , , 1 , 3 , 5 , 7 8

性质:

(1) 若 n φ ( P ) = P − 1

(2) 如果 P 是素数,k ≥ 1 φ ( P k ) ( P − 1 ) × P k − 1

例如 :求 φ(16),由于 16 = 2×2×2×2,故 φ(16) = (2-1) ×2 3

(3) 若 n 为任意两个互质的 数 a , b

例:求 φ(40),由于 40 = 5×8,所以 φ(40) = φ(5) × φ(8) = 4×4 = 16

(4)对于整数 n ≥ 2 n n = p 1 e 1 p 2 e 2 p k e k φ ( n ) = n ( 1 − 1 p 1 ) ( 1 − 1 p 2 ) ⋯ ( 1 − 1 p k )

定义:

欧几里得算法又称为辗转相除法,用于求两个数的最大公约数。

原理: G C D ( x , y ) G C D y x m o d y x > y

1.python 代码实现

def GCD ( x , y ): if ( y == 0 ): return x else : return GCD ( y , x % y ) 2.python 第三方库:

gmpy2.gcd(a,b) #求 a,b 的最大公约数

from gmpy2 import * m = gcd ( a , b ) #求a,b的最大公约数 Crypto.Util.number

from Crypto . Util . number import * m = GCD ( a , b ) #求a,b的最大公约数 定义:

在已知 , x , y a , b , a x + b y = G C D ( x , y )

算法输入:两个正整数 x y

算法输出:x y g c d ( x , y ) a x + b y = g c d ( x , y ) a b

python 代码实现:

gmpy2 库函数 gcdext()

from gmpy2 import * x = 17 y = 65537 #扩展欧几里得算法 s = gcdext ( x , y ) # 返回元祖tuple ,满足s[1]*x+s[2]*y = 1 print ( s ) #输出:(mpz(1),mpz(30841),mpz(-8)) print ( s [ 1 ] * x + s [ 2 ] * y ) # 输出:1 定义:

设 a,b 是整数,n ≠ 0 n | ( a − b ) a b n 同余 ,记为 a ≡ b m o d n n 模数 。

由于 n | ( a − b ) − n | ( a − b ) a ≡ b m o d n a ≡ b ( m o d ( − n ) ) n ≥ 1

同余的性质

性质 1:

(1)自反性:a ≡ a (mod m)

(2)对称性:a ≡ b (mod m), b ≡ c (mod m) ,则 a ≡ c (mod m)

性质 2:

(1) 若 a ≡ b m o d m c ≡ d m o d m

则:a ± c ≡ b ± d m o d m a c ≡ b d m o d m

特别的,对于一个整数 e,都有 a ± e ≡ b ± e m o d m a e ≡ b e m o d m

(2) 若 a ≡ b m o d m a k ≡ b k ( m o d m k )

(3) 若 a ≡ b m o d m a d ≡ b d m d

(4) 若 a ≡ b m o d m

(5) 若 a ≡ b m o d m a n b n

(6) ( a × b ) m o d m a m o d m × b m o d m m o d m

(7) a b m o d m a m o d m b m o d m

定义:

若 m≥1,g c d ( a , m ) = 1

c a ≡ 1 ( m o d m ) 我们把 c 称为 a 对模 n 的逆,记作 a − 1 a − 1

在(a,m)=1 时,我们可以使用扩展欧几里得算法来求 a 的逆元:a − 1 x y a x + m y = 1 a − 1 = x m o d n

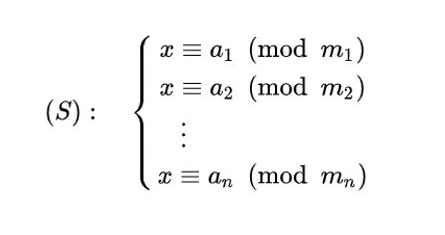

中国剩余定理(Chinese remainder theorem,CRT),又称孙子定理,最早可见于中国南北朝时期(公元 5 世纪)的数学著作《孙子算经》中,为一次同余方程组的起源。

定理(CRT):

设 m 1 , m 2 , ⋯ , m k M = m 1 m 2 ⋯ m k ,

M i = M m i ( i = 1 , 2 , ⋯ , k )

CRT|445 有唯一解: x = a 1 M 1 M 1 − 1 + a 2 M 2 M 2 − 1 + ⋯ + a k M k M k − 1 m o d M

其中 M i M i − 1 ≡ 1 m o d m i

代码实现:

from gmpy2 import * from Crypto . Util . number import * from functools import reduce N1 = N2 = N3 = c1 = c2 = c3 = e = 3 n = [ N1 , N2 , N3 ] c = [ c1 , c2 , c3 ] def CRT ( a , n ): sum = 0 N = reduce ( lambda x , y : x * y , n ) for n_i , a_i in zip ( n , a ): N_i = N // n_i sum += a_i * N_i * invert ( N_i , n_i ) return sum % N x = CRT ( c , n ) m = iroot ( x , e )[ 0 ] print ( long_to_bytes ( m ))

讨论一般同余组的情况,

**定理: ** 当 m 1 , m 2 , ⋯ , m k a ≡ b ( m o d m 1 m 2 . . . m k )

{ a ≡ b ( m o d m 1 ) a ≡ b ( m o d m 2 ) . . . a ≡ b ( m o d m k ) 反之也成立。

例题 ,有同余式组如下:

{ x ≡ 3 m o d 8 x ≡ 11 m o d 20 x ≡ 1 m o d 15 点击查看答案 将上面同余式组化为如下形式:(这里的等于号全部代表同余号) x = 3 mod 8 x = 11 mod 4 = 3 mod 4 x = 11 mod 5 = 1 mod 5 x = 1 mod 3 x = 1 mod 5 满足第一个同余式,必满足第二个同余式,现在得到一个与原同余式等价并且可以利用中国剩余定量求解的同余式组: x = 3 mod 8 x = 1 mod 3 x = 1 mod 5 然后利用中国剩余定理即可求解。 若 a 为正整数,P 是一质数,则:gcd(a,p)=1,那么 a p − 1 1 ( m o d p )

a p a m o d p a p m o d p a m o d p

若 p 为素数,则:( p − 1 ) ! ≡ − 1 m o d p ( p − 2 ) ! ≡ 1 m o d p

其逆定理同样成立。即:若 ( p − 1 ) ! ≡ − 1 m o d p

若 a 与 m 互质,则:a φ ( m ) ≡ 1 m o d m

一般模 N 的二次同余方程是最常见的同余方程,其中 N = p ∗ q N = p

定义1: 设素数 p > 2 , ( p , a ) = 1 x 2 ≡ a m o d p 二次剩余 ;若无解,则称 a 是模 p 的二次非剩余 。(又可称为平方剩余和平方非剩余)

记模 p 的二次剩余与二次非剩余的全体分别为:

存 在 Q R p = { a | a ∈ Z p ∗ , 存 在 x ∈ Z p ∗ , x 2 ≡ a m o d p }

任 意 Q N R p = { a | a ∈ Z p ∗ , 任 意 x ∈ Z p ∗ , x 2 ≠ a m o d p }

定义2: 在模 p 的既约剩余系中,二次剩余和二次非剩余各占一半,即:| Q R p | = | Q N R p | = p − 1 2

定理3(欧拉判别法): 设素数 p > 2 , ( p , a ) = 1

那么 a 为模 p 的二次剩余的充要条件是:a ( p − 1 ) / 2 ≡ 1 m o d p

那么 a 为模 p 的二次非剩余的充要条件是:a ( p − 1 ) / 2 ≡ − 1 m o d p

由定理3 得到的推论:

若 p ≡ 1 m o d 4 − 1 p

p ≡ 3 m o d 4 − 1 p

如果 a 为模 p 的二次剩余,当 p ≡ 3 m o d 4 时, ± a ( p + 1 ) / 4 为同余方程 x 2 ≡ a m o d p 的解。

证明:因为a 为模 p 的二次剩余,所以 a ( p − 1 ) / 2 ≡ 1 m o d p

( ± a ( p + 1 ) / 4 ) 2 = a ( p − 1 ) / 2 × a ≡ a m o d p

求解二次剩余 x 2 ≡ a m o d p x

from sympy import legendre_symbol , sqrt_mod legendre_symbol ( a , p ) # 计算 a 对模 p 的勒让德符号 sqrt_mod ( a , p ) # 计算 a 的模 p 下的平方根 在 SageMath 中,可以使用 sqrt_mod() 函数来计算开模平方根。

sageCopy code sqrt_mod ( a , p ) # 计算 a 的模 p 下的平方根 利用勒让德符号在判别是否二次剩余时非常有效。

定义: 设素数 p > 2

是 模 的 二 次 剩 余 是 模 的 二 次 非 剩 余 能 够 被 整 除 , 即 ( a p ) = { 1 , a 是 模 p 的 二 次 剩 余 − 1 , a 是 模 p 的 二 次 非 剩 余 0 , a 能 够 被 p 整 除 , 即 p | a 称 ( a p )

**定理1:**Legenare 符号的性质

(1)( a p ) ≡ a ( p − 1 ) / 2 m o d p

(2)( 1 p ) = 1 ( − 1 p ) = ( − 1 ) ( p − 1 ) / 2

(3)如果 a ≡ b m o d p ( a p ) = b p

(4)( a p ) ≡ ( a + p p )

(5)( a b p ) ≡ ( a p ) ( b p )

(4)如果 ( a , p ) = 1 ( a 2 p ) = 1

定理2: ( 2 p ) = ( − 1 ) ( p 2 − 1 ) / 8

**定理3(Gauss 二次互反律):**设 p,q 均为奇素数,p ≠ q ( q p ) = ( − 1 ) ( p − 1 ) / 2 ∗ ( q − 1 ) / 2 ( p q )

**定义:**设 m m = p 1 p 2 . . . p r a ( a m )

( a m ) = ( a p 1 ) ( a p 2 ) . . . ( a p r ) ( a p i )

注:雅可比符号并不能判断 a m

有如下性质:

(1)( 1 m ) = 1

(2)时 , ( a , m ) = 1 时 , ( a 2 m ) = 1

(3)如果 a ≡ b m o d m ( a m ) = ( b m )

(4)( a m ) = ( a + m m )

(5)( a b m ) = ( a m ) ( b m )

(6)( − 1 m ) = ( − 1 ) m − 1 2

(7)( 2 m ) = ( − 1 ) m 2 − 1 8

原根的概念类似于循环群的生成元和有限域中的本原元。

**定义:**设m是大于1的正整数,如果 (a,m) = 1,则使同余式 a d ≡ 1 m o d m d a m o r d m ( a )

如果 a m φ ( m ) a m

**指数的性质:**下列的性质中,都假设( a , m ) = 1 a m o r d m ( a )

1、如果 a ≡ b m o d m o r d m ( a ) = o r d m ( b )

2、设 a − 1 a m a − 1 a ≡ 1 m o d m o r d m ( a − 1 ) = o r d m ( a )

3、 a d ≡ a k m o d m d ≡ k m o d o r d m ( a )

原根的存在性:

定理1:对于如果p是奇素数,则存在模 p 的原根

定理2:设 φ ( m ) q 1 , q 2 , . . . , q k g ( ( g , m ) = 1 ) g φ ( m ) q i ≠ 1 ( m o d m ) , i = 1 , 2 , . . , k

定义:设 g m , a , ( a , m ) = 1 , a ≡ g r ( m o d m ) , 0 <= r <= φ ( m ) r g a m i n d g a 指标 。

离散对数在密码学中具有非常重要的意义,当给定 m , g , i n d g a a ≡ g i n d g a ( m o d m ) m , g , a m i n d g a

离散对数困难问题可以分为有限域上的离散对数困难问题和椭圆曲线上的离散对数困难问题。

椭圆曲线 E y 2 + a 1 x y + a 3 y = x 3 + a 2 x 2 + a 4 x + a 6 a i K ( x , y ) ∈ K O

对于一般的数域 K y 2 = x 3 + a x + b

定义1: 设 E K 、 P 、 Q E

(1)P + O = P , O + P = P O

(2)− O = O

(3)如果 P = ( x 1 , y 1 ) ≠ O − P = ( x 1 , − y 1 − a 1 x 1 − a 3 )

(4)如果 Q = − P P + Q = O

(5)如果 , , P ≠ O , Q ≠ O , P ≠ − Q

1、如果 P ≠ Q R P Q P Q

2、如果 P = Q R P P + Q = − R

定义2: 在椭圆曲线 E + P ( x 1 , y 1 ) , Q ( x 2 , y 2 ) ∈ E O

(1)P + O = P O

(2)若 x 1 = x 2 , y 1 = − y 2 P + Q = O

(3)当 P + Q = ( x 3 , y 3 )

{ x 3 = λ 2 − x 1 − x 2 y 3 = λ ( x 1 − x 3 ) − y 1 如 果 如 果 λ = { y 2 − y 1 x 2 − x 1 , 如 果 P ≠ Q 3 x 1 2 + a 2 y 1 , 如 果 P = Q 如果 P + Q = O Q = − P − P P

一般地,我们将 次 P + P + ⋅ ⋅ ⋅ + P ⏟ n 次 n P n p = 次 P + P + ⋅ ⋅ ⋅ + P ⏟ n 次 n P = O

以上定义的加法运算具有鲜明的几何意义:

(1)若 x 1 = x 2 , y 1 = − y 2 x O P + Q = O

(2)如果 x 1 ≠ x 2 R ( x 3 , y 3 ) P Q P Q P + Q + R = O

(3)若求 2 P P R P + P + R = O R 2 P

群 G (group) 是满足四大标准性质的任意集合,含有一个二元运算 ∗ ;

群的性质:

1)封闭性:群在运算 ∗

2)有单位元:群 G 中含有单位元 e ,对于群 G 中的每个元素 a 都满足 a ∗ e = e ∗ a

3)存在逆元:群 G 中的每个元素 a 都存在逆元(inverse),记作 a − 1 a ∗ a − 1 = a − 1 ∗ a = e

4)结合律:( a ∗ b ) ∗ c = a ∗ ( b ∗ c )

当群中的运算用于将一个元素与其自身相运算多次的时候,可以采用指数运算来表示:k a ∗ a ∗ ⋯ ∗ a a k

有限群群 G 中所含元素的个数称为群的阶,记作 order(G)。

定义曲线的阶为 r = E . o r d e r ( )

对于椭圆曲线 E P 无 穷 远 点 r ∗ P = 0 ( 无 穷 远 点 )

ECC 中的点乘和逆运算:

假设 P = e ∗ G G e r e − 1 e ∗ e − 1 ≡ 1 m o d r

P = e ∗ G e − 1 ∗ P = e − 1 ∗ e ∗ G e − 1 ∗ P = ( 1 + k ∗ r ) ∗ G = G + k ∗ r ∗ G = G 群的性质 :在椭圆曲线上,所有的点(包括无穷远点O)构成了一个循环群。群的阶 r G r ∗ G = O G r e r e

样例:

from sage . all import * from Crypto . Util . number import * from gmpy2 import * p = getPrime ( 220 ) a = getPrime ( 20 ) b = getPrime ( 20 ) E = EllipticCurve ( GF ( p ),[ a , b ]) G = E . random_point () r = E . order () print ( r * G ) 输出:

一个比较好的文章:https://suntus.github.io/2019/05/31/ECC算法/